inter-edu’s eye

国公立大や難関私立大にも続々と卒業生を送り出している京華女子中学・高等学校。近年話題になっているICT教育が、いよいよ本格始動したとのこと! 今回はその授業内容について、インターエデュが数学科の守屋千尋先生、英語科の小堺伸一先生にお話をおうかがいし、ICT教育についての生徒の本音も聞いちゃいました!

平成26年度合格実績

国公立大学5名 慶上理6名 GMARCH10名

Q. ICTを活用した英語や数学ってどんな授業?

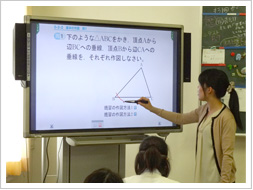

黒板を使い分け、適切な学びを

守屋先生:たとえば図形の授業では、デジタル教科書を活用して、コンパスの動作や立体図形の映像を電子黒板に映し出します。書画カメラを使用して、生徒が作図する手元を映し出すことも可能。生徒たちは、大きな映像を見る面白さや、「うまく作図したい」という気持ちから、能動的な姿勢で授業を受けています。

ただし、すべての授業に電子黒板を使うわけではありません。書く習慣を身につけるためにも、計算問題などは普通の黒板を使用します。学ぶ内容によって使い分けていますね。

集中力アップ! 全員参加型の授業

小堺先生:英語では、デジタル教科書のほかに、電子黒板を活用したプレゼンテーションを生徒が行います。そうすることで生徒は自然と学んでいくようで、たとえば「写真を拡大して大きく見せたほうがわかりやすい」など、考えて工夫し、発表する力を身につけていると思います。

また、間違えやすい問題などを電子黒板に映し出し、みんなで共有することもできます。個々の解き方も含めて、全員で共有して学べることが大きな強みだと思います。

Q. 先生方から見た「京華女子のいいところ」って?

「賢い母を育てる」 京華女子ならではの教育

守屋先生:京華女子の魅力は、ICT教育にとどまりません。女性としての生き方を学んだり、礼法や茶・華道を学んだりする独自の体験型プログラム「EHD(Education For Human Development)」や、中1でも八ヶ岳英会話教室、中3での海外修学旅行、鑑賞教室など、独自の行事も多く、飽きさせることのない年間プランになっています。部活動と勉強を両立させ、充実した毎日を送る生徒がとても多いです。設立時に掲げた「賢母教育」という方針のとおり、さまざまな経験を経て、賢い女性へと育ってほしいと考えています。

少人数だからこそ、一人ひとりが主役になれる

小堺先生:少人数でアットホームな環境なので、全員に必ず発表の機会があります。おとなしい生徒でもそういった機会や経験を経て、物怖じせずプレゼンテーションができるようになっていくのです。社会のグローバル化に伴い国際理解が求められる時代ですが、その前に日本のことを理解することが必要。京華女子の体験型プログラム「EHD」で学ぶ茶道や華道を通して、自分の国の文化を学び、伝えられる人になってほしいですね。

ICT教育ってどう?生徒の本音を聞いちゃいました!

まばたきを忘れそうなほど、集中しちゃう!

授業の感想をうかがってみると、デジタル機器には普段身近に触れていても「勉強で使うと新鮮!」という感想が。「まばたきを忘れそうなほど集中してしまう」という声もありました!

英語の授業ではデジタル教科書のムービーをみんなで見たり、地理の授業では先生が拡大した地図をみんなで見たりと、「イメージが直感的につかめるようになる」「みんなで共有できる」という点に、電子黒板ならではのメリットを感じているよう。また、「小さい字も拡大できて読みやすい」という利便性も、日々の授業の中では大きなメリットなのだそうです。

実感! デジタルとアナログ 両方のメリット

これからチャレンジしたいことについてたずねると、「習字をやりたい」「紙芝居の演じ手をやりたい」という声が。先生方が授業で黒板を使い分けるのと同じように、生徒もまた、デジタル機器を使いこなす一方で、アナログの良さも実感しているようです。

また将来の夢について、医師など、人の役に立つ職業を目指したいという声を多く聞きました。さらにうかがうと、「役に立ちたいと思ったきっかけは、京華女子の先生方に出会ったこと。丁寧に接してくださるのがうれしくて、自分でも人とのかかわりについて考えるようになりました」とのこと。ICT教育だけではない、京華女子の教育の神髄を見る思いがしました。

編集者が見たポイント

生徒たちの話を聞いたとき、言葉の節々に他人への思いやりや感謝の気持ちがにじみ出ているのを感じました。京華女子の生徒たちなら、ここで学んだ勉強内容やICTの活用技術を、将来、自分のためだけでなく他人のために活かしてくれるのではないかと思います。

| 開催日 | 時間 | 備考 |

|---|---|---|

| 7月20日(日) | 10:30〜 | ※要予約 |

| 8月30日(土) | 10:30〜 | ※要予約 |